Michael Faraday y Enrique Hudson

Caleb Williams, novela de William Godwin

8 enero, 2018

La España vacía, de Sergio del Molino

25 enero, 2018Por Luis Junco

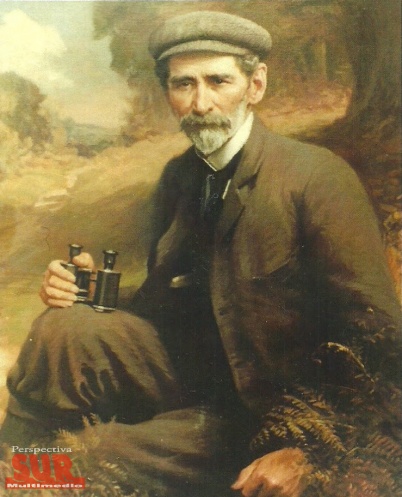

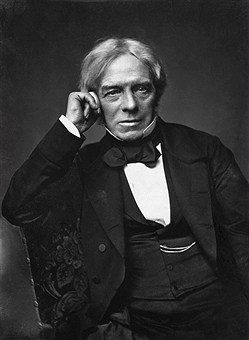

En otra entrada de este blog comenté mi obsesión por la búsqueda de relaciones que unieran personajes disímiles. Hablaba entonces de Michael Faraday, George Glas y William Godwin, unidos por un mismo sentimiento religioso y la pertenencia a una pequeña secta de la iglesia de Escocia. Quiero ahora hablar de una relación que unía al científico Michael Faraday con el escritor Enrique Hudson (de cuyo conocimiento no me cansaré en agradecer al discreto amigo Emilio Gavilanes).

Faraday nació medio siglo antes que Hudson, y aunque este último se crio y pasó la etapa más significativa de su vida en las pampas argentinas, ambos tenían sangre inglesa. Pero sobre todo compartían una idea animista de la naturaleza muy semejante. Para los dos, los fenómenos naturales eran una expresión o manifestación de una realidad trascendente. Michael Faraday se esforzaba por desvelarla a través de la observación razonada y la experimentación; Enrique Hudson, por medio del sentimiento y la literatura. Faraday la experimentaba por ejemplo al contemplar durante horas una tormenta en las montañas de Gales; a Hudson se le revelaba la misma verdad escondida cuando se extasiaba hasta perder la noción del tiempo ante una flor, una bandada de pájaros o un ombú en las llanuras de la pampa.

En una de sus didácticas conferencias de los viernes en la Royal Institution, Michael Faraday explicaba:

No hay nada más extraño en la mente humana que la manera según la cual la incorporación de la costumbre en el pensamiento reduce lo más grande y lo más importante de las verdades naturales a lo más opaco y aburrido del día a día.

Y a través de sencillos experimentos ponía de manifiesto toda la belleza y complejidad que hay detrás de la combustión de una vela, una lámpara o el funcionamiento de una chimenea.

Enrique Hudson hacía poesía de esa misma sencillez de las cosas y escribía libros como el ya glosado en este mismo blog por el antes aludido Emilio Gavilanes, Viajero en pequeñas cosas. Un par de capítulos de este libro me llevan a señalar otra notable actividad que Hudson compartía con Faraday y con lo que acabo esta breve relación.

Me refiero a la afición de ambos por los humildes cementerios de pequeñas iglesias. En esos lugares los dos hallaban el lugar y la atmósfera propicia a la revelación de esa trascendencia escondida.

En 1844, cuando tenía 53 años, Michael Faraday sufrió una crisis de agotamiento mental y pérdida de memoria. Aconsejado por los médicos, se marchó una temporada a la región suiza de Interlaken, acompañado de su esposa Sarah. En su libro de notas puede leerse esta anotación de uno de aquellos días de descanso:

Lunes, 19- Un día muy hermoso; camino con mi querida Sarah junto al lago hacia Oberhofen, a través de hermosos viñedos; hombres y mujeres se afanan en el trabajo de las viñas, limpiando de hojas y brotes las ramas con fruto. Los exteriores de la iglesia son hermosos, y la sencillez de los recordatorios junto a las tumbas resultan conmovedores. Alguien que había sido tan pobre que no pudo adornar la tumba con una placa, ni siquiera con una tabla pintada, había escrito con tinta sobre papel las fechas de nacimiento y muerte del ser querido que yacía en aquel lugar, papel adosado a una tablilla sobre un poste y cubierta por un tejadito. Así era de sencillo el recordatorio; pero la naturaleza había añadido su huella, pues bajo el pequeño cobertizo y junto al papel escrito, una crisálida había buscado su lugar para transformarse en mariposa, y habiéndolo hecho, de ahí había salido, dejando como reliquia el capullo en que había dejado su cadáver. ¡Qué antigua y bella esta imagen de la resurrección, cuya aparición nos deja tocada el alma!

Y más de medio siglo más tarde, en un capítulo del libro antes mencionado, Viajero en pequeñas cosas, Enrique Hudson se declaraba “cazador de cementerios”, para referirse a su propensión a visitar los lugares de enterramiento de las pequeñas iglesias del sur de Inglaterra. Allí se sentaba, meditaba, hablaba con otros visitantes del cementerio, y anotaba algunas inscripciones de las lápidas mortuorias. Escribe que para él lo importante no era solo lo que decía la inscripción, sino todo lo que la rodeaba: el musgo que casi la ocultaba, el surco en la piedra desgastado por el tiempo… Creo que tiene razón, a pesar de lo cual no puedo dejar de señalar aquí dos de entre de los muchos textos lapidarios que él transcribía. Uno, de 1710, me parece de los más hermosos y sencillos que conozco. Una mujer hacía grabar en la lápida de quien había sido su compañero en vida:

Y más de medio siglo más tarde, en un capítulo del libro antes mencionado, Viajero en pequeñas cosas, Enrique Hudson se declaraba “cazador de cementerios”, para referirse a su propensión a visitar los lugares de enterramiento de las pequeñas iglesias del sur de Inglaterra. Allí se sentaba, meditaba, hablaba con otros visitantes del cementerio, y anotaba algunas inscripciones de las lápidas mortuorias. Escribe que para él lo importante no era solo lo que decía la inscripción, sino todo lo que la rodeaba: el musgo que casi la ocultaba, el surco en la piedra desgastado por el tiempo… Creo que tiene razón, a pesar de lo cual no puedo dejar de señalar aquí dos de entre de los muchos textos lapidarios que él transcribía. Uno, de 1710, me parece de los más hermosos y sencillos que conozco. Una mujer hacía grabar en la lápida de quien había sido su compañero en vida:

Descansa aquí un momento, tú, lo más querido de mi ser

La otra inscripción que me llamó la atención la recogió Hudson en el cementerio de la pequeña iglesia del pueblo de Ludgvan, cerca de Penzance, y era más antigua, de 1635:

Death shall not make her memory to rott

Her virtues were too great to be forgott

Heaven hath her soul where it must still remain

The world her worth to blazon forth her fame

The poor relieved do honour and bless her name

Earth, Heaven, World, Poor do her inmortalize

Who dying lives and living never dies

(Que la la muerte no permita que su memoria sea corrompida

Sus virtudes eran demasiado grandes como para que puedan ser olvidadas

Que el cielo tenga su alma en donde siempre permanecerá

Que el mundo de cuenta de su fama

Que los pobres, aliviados, honren y bendigan su nombre

Que el cielo, la tierra, el mundo y los pobres la inmortalicen

A aquella que muriendo vive y viviendo nunca muere)

Y no fue tanto el texto de la lápida lo que me conmovió, sino el saber que correspondía a la tumba de Catherine Davy, antecesora de sir Humpry Davy, uno de los científicos ingleses más importantes del siglo XIX, cuya estatua en mármol se erige en la Plaza del Mercado de la población de Penzance, su lugar de nacimiento.

En 1812, Michael Faraday tenía 21 años, trabajaba como encuadernador de libros, pero su obsesión era dedicarse a la ciencia. Sin formación académica, sin medios ni relaciones, decidió escribir a Joseph Banks, director de la Royal Institution, solicitando un puesto, aunque fuera para fregar suelos. Como es natural no tuvo respuesta. Y entonces decidió escribir a sir Humpry Davy, que en aquellos momentos era la figura indiscutible de la Royal Institution. Junto con una solicitud similar a la que había hecho a sir Joseph Banks, Faraday adjuntó a Davy un resumen de unas conferencias que éste había dado en la institución y a las que Faraday había asistido. En este caso sí hubo respuesta. Impresionado por aquellos apuntes y en una entrevista posterior por la personalidad y conocimientos de aquel joven autodidacta, sir Humpry Davy abrió a Michael Faraday las puertas de la Royal Institution, en donde realizó los descubrimientos científicos más importantes de la época. Primero como simple asistente de laboratorio. Más tarde como su ayudante personal.

1 Comment

Preciosos textos, Luis. La afición a visitar los cementerios, donde la vida se siente con tanta intensidad, me hace acordarme de la maravillosa Antología de Spoon River, que conocerás. En un poema de Kavafis hay un epitafio que a mí me gusta mucho: “En el mes de Atir se durmió Leukíos”. Pero el más bonito y el más conmovedor que conozco es de Marcial y está dedicado a una niña: “No le peses, tierra. ¡Pesó tan poco ella sobre ti!”

Emilio